この記事を見てくれている人は、家づくりの計画中で人気の高いシューズクロークを検討している状態だと思います。

設計士さんに単に「シューズクロークが欲しい」とだけ伝えようと思ってませんか?

シューズクロークは下駄箱やシューズボックスと違い、扉のないオープンタイプなので、モノの出し入れがしやすい使い勝手の良い収納ですが、間取りによって使い方や収納力も変わってきます。

今回の記事ではシューズクロークをもっと掘り下げて解説していきますので、参考にしていただければ嬉しいです。

きっと家づくりの参考になるはずなので、活用してみてください。

体感型ショールーム

見る・請求する

自分好みの収納プランを選ぶ

シューズクローク導入前に知るべきの2つの動線と4つの配置パターン

単にシューズクロークと言っても、間取りや動線によって「使い方」が変わるんですね。

自分の使い方を具体的にイメージすることがすごく大切で、ここさえしっかり考えておけば、あとから後悔することもなくなります!

そのためには、2つの動線と4つの配置パターンの特徴を知っておきましょう。

そもそもシューズクロークを設置する意味や効果から知りたい!という方は以下のリンクからどうぞ。

シューズクロークの2つの動線(ウォークインタイプ・ウォークスルータイプ)

まず、動線は大きく2つに分けられます。

ウォークインタイプ

![ウォールゼット エノーク2[I型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_23-1.webp)

ウォールゼット エノーク2[I型]

ウォークスルータイプ

![ウォールゼット エノーク2[L型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_21.webp) ウォールゼット エノーク2[L型]

ウォールゼット エノーク2[L型]

ぱっと見は同じなので、何が違うの?ってなりますよね。

写真だけだと分かりにくいので、ひとつずつ説明していきますね。

シューズクロークの4つの配置パターン(I型・Ⅱ型・L型・U型)

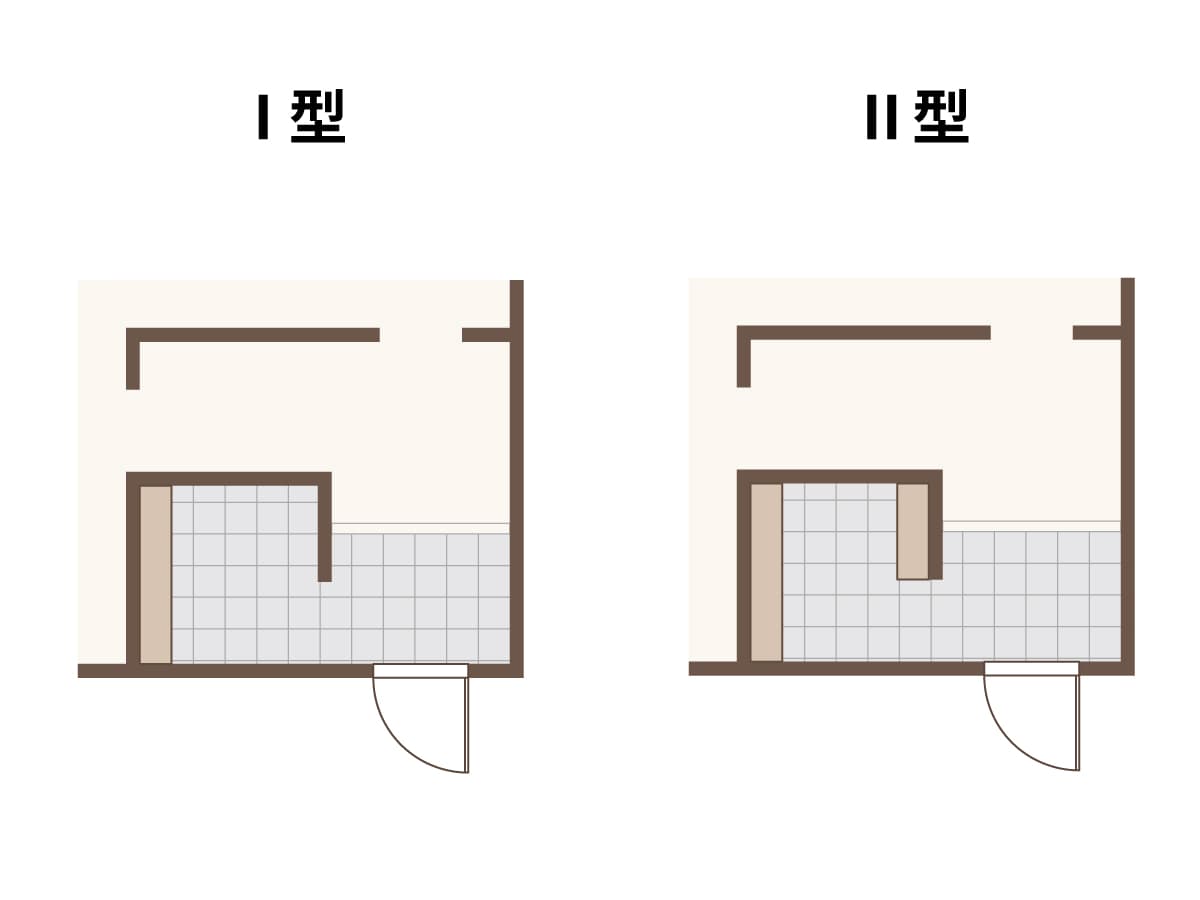

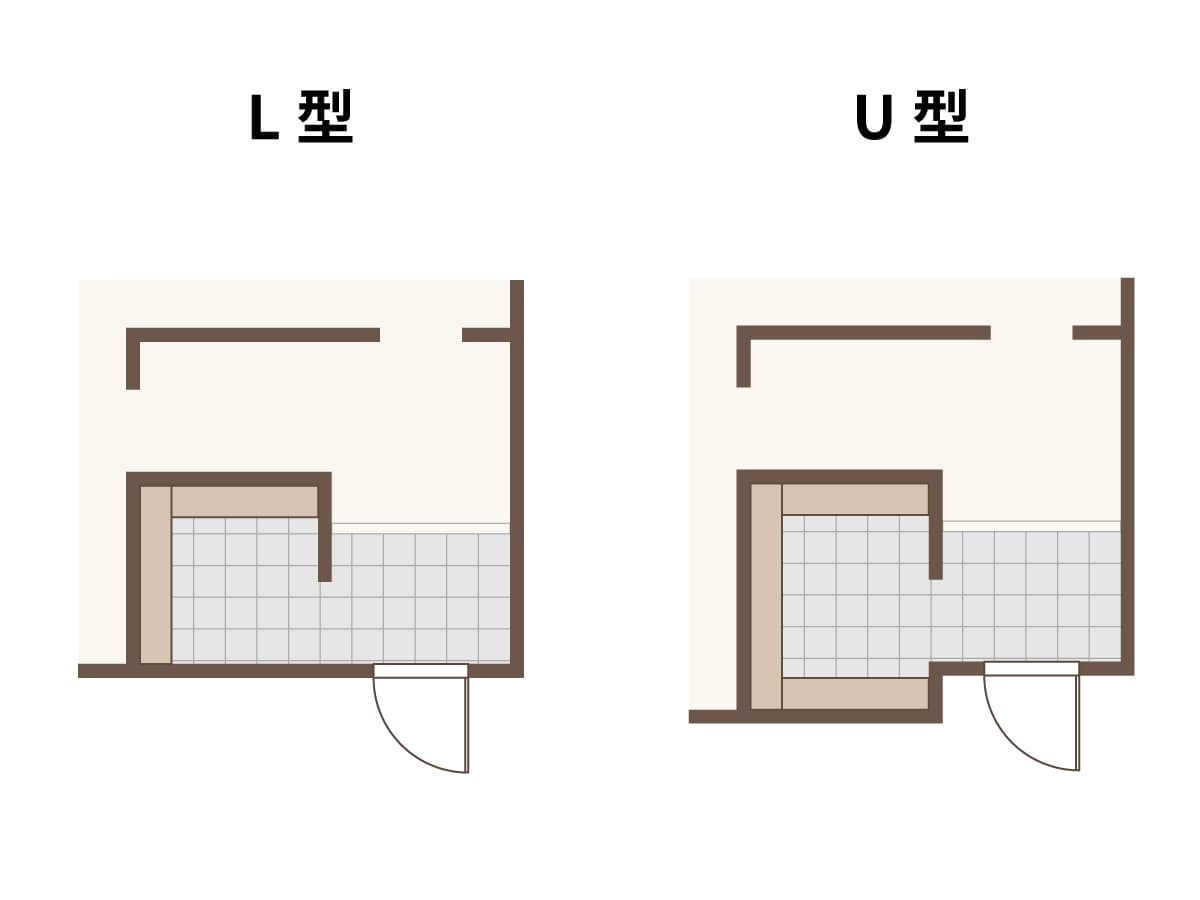

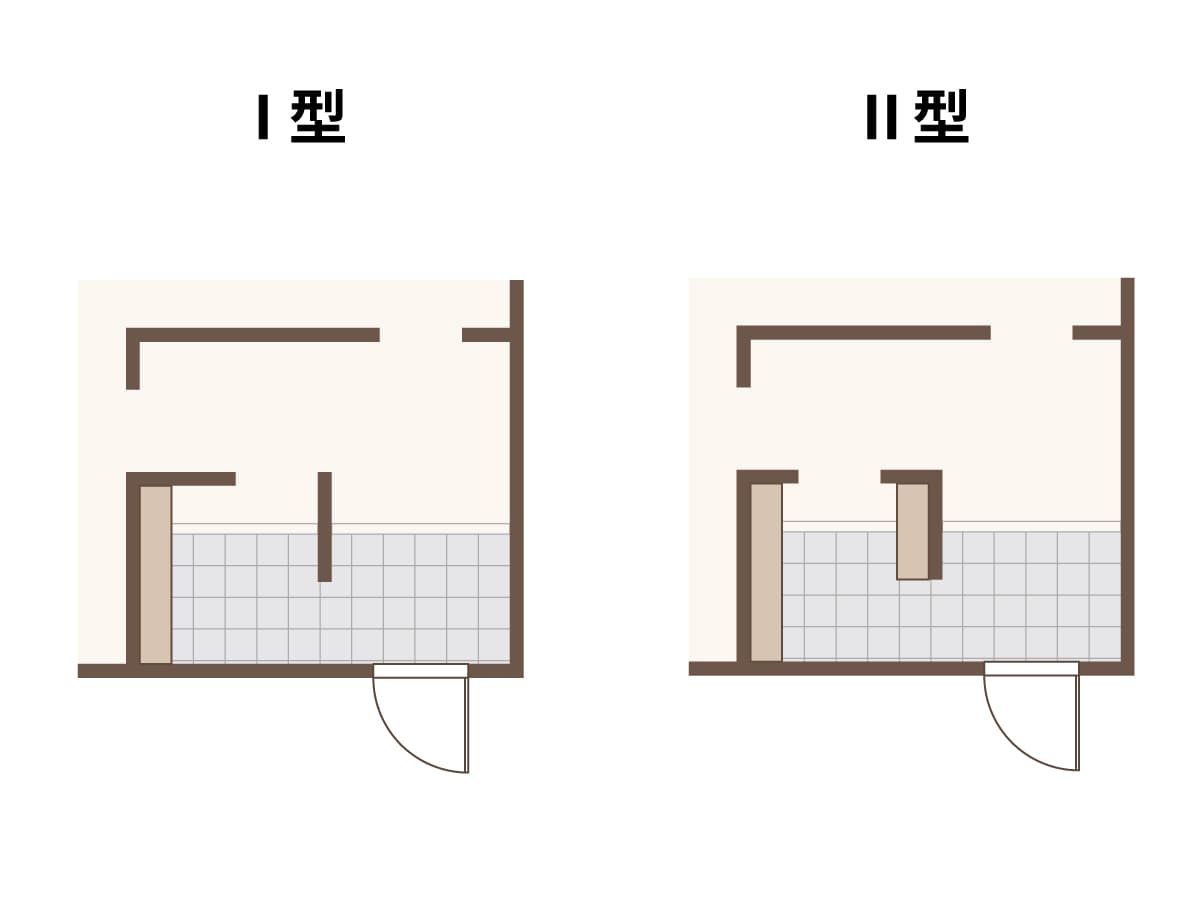

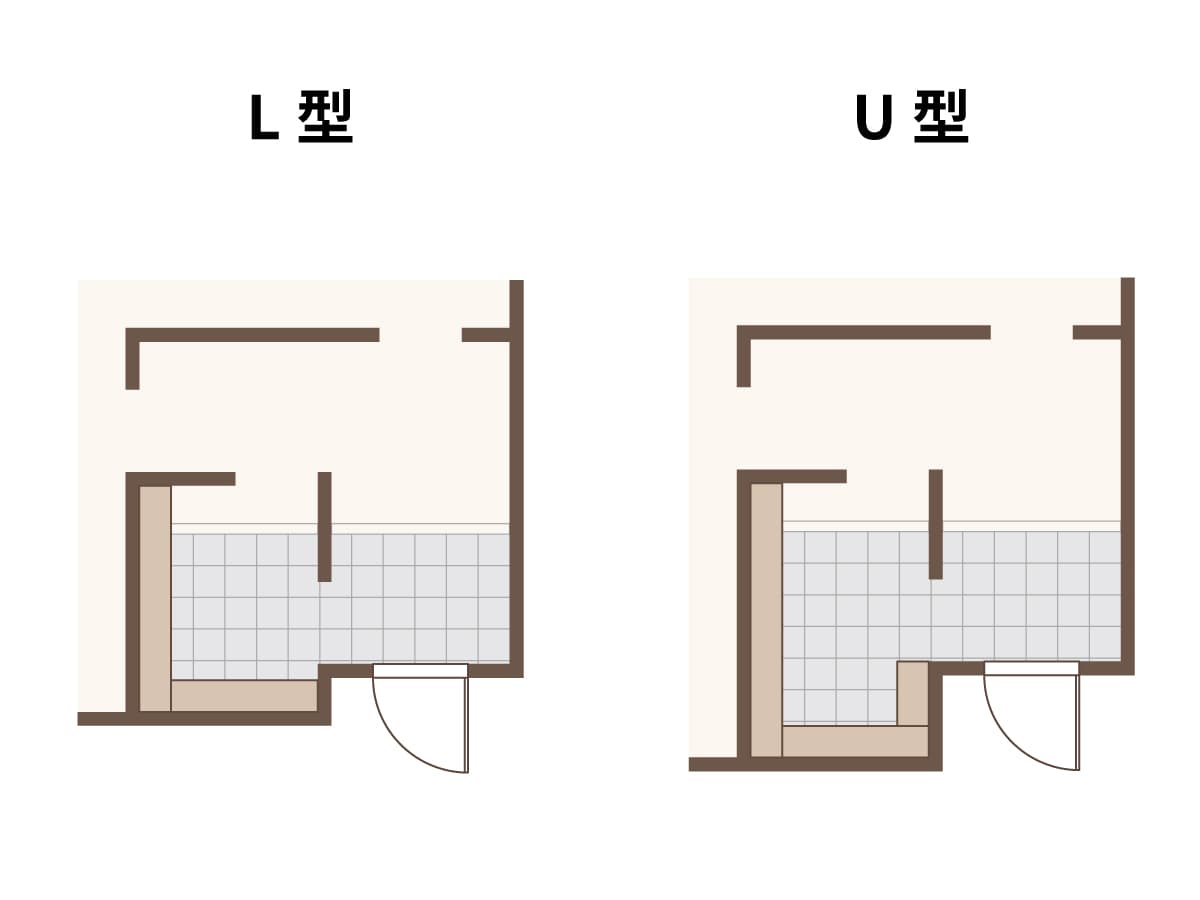

次に配置パターンは大きく4つに分けられます。

I型

![アームハング棚柱SS[I型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_06.webp) アームハング棚柱SS[I型]

アームハング棚柱SS[I型]

Ⅱ型

![ウォールゼット エノーク2[Ⅱ型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_09.webp) ウォールゼット エノーク2[Ⅱ型]

ウォールゼット エノーク2[Ⅱ型]

L型

![アームハング棚柱SS[L型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_05.webp) アームハング棚柱SS[L型]

アームハング棚柱SS[L型]

U型

![ウォールゼット エノーク2[U型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_10.webp) ウォールゼット エノーク2[U型]

ウォールゼット エノーク2[U型]

動線に比べると何となくのイメージはできるのではないでしょうか?

ここまでに書いた動線と配置パターンを組み合わせてプランを考えていきます。

動線1:ウォークインタイプとは?

ウォークインタイプは玄関横に土間続きの部屋(上の図の黄色)をつくって、そこにモノを収納します。

ウォークインタイプに向いているのはどんな人?

ウォークインタイプはとにかく収納力重視という人におすすめ。

例えばこんな人にはウォークインタイプをおすすめします。

・ベビーカーやゴルフバッグ、自転車など大きなアイテムを持っている人

・子どもの外遊び用品やアウトドア用品をたくさん持っている人

・DIYが趣味で作業をしたり、道具を置く部屋が欲しい人

![ウォールゼット エノーク2[L型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_04.jpg)

ウォールゼット エノーク2[L型]

ウォークインタイプの使い方

ウォークインタイプは、玄関横にある室内の物置っていう使い方になります。

大容量の収納で、外で使うアイテムなら何でも入れられることが大きなメリットですね。

来客時もすぐに隠すことができることも安心です。

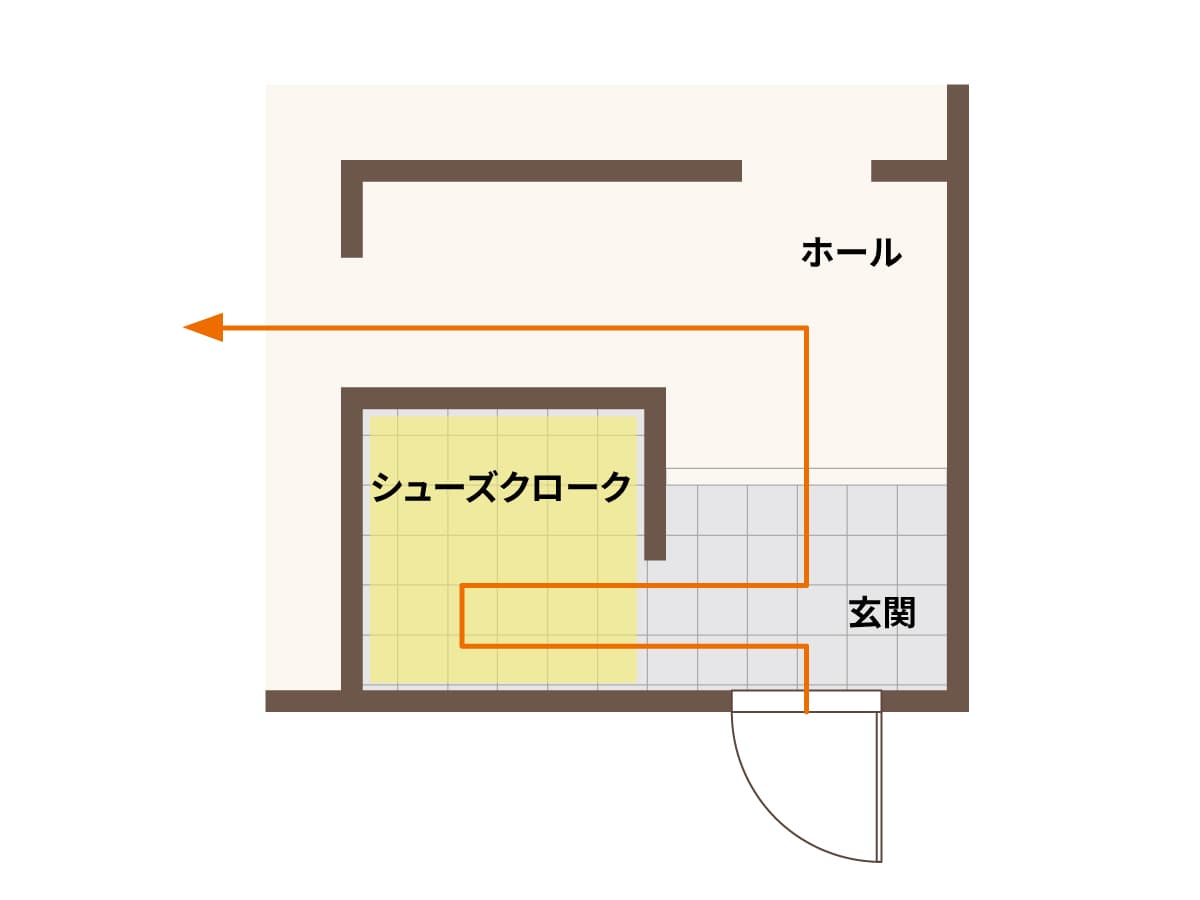

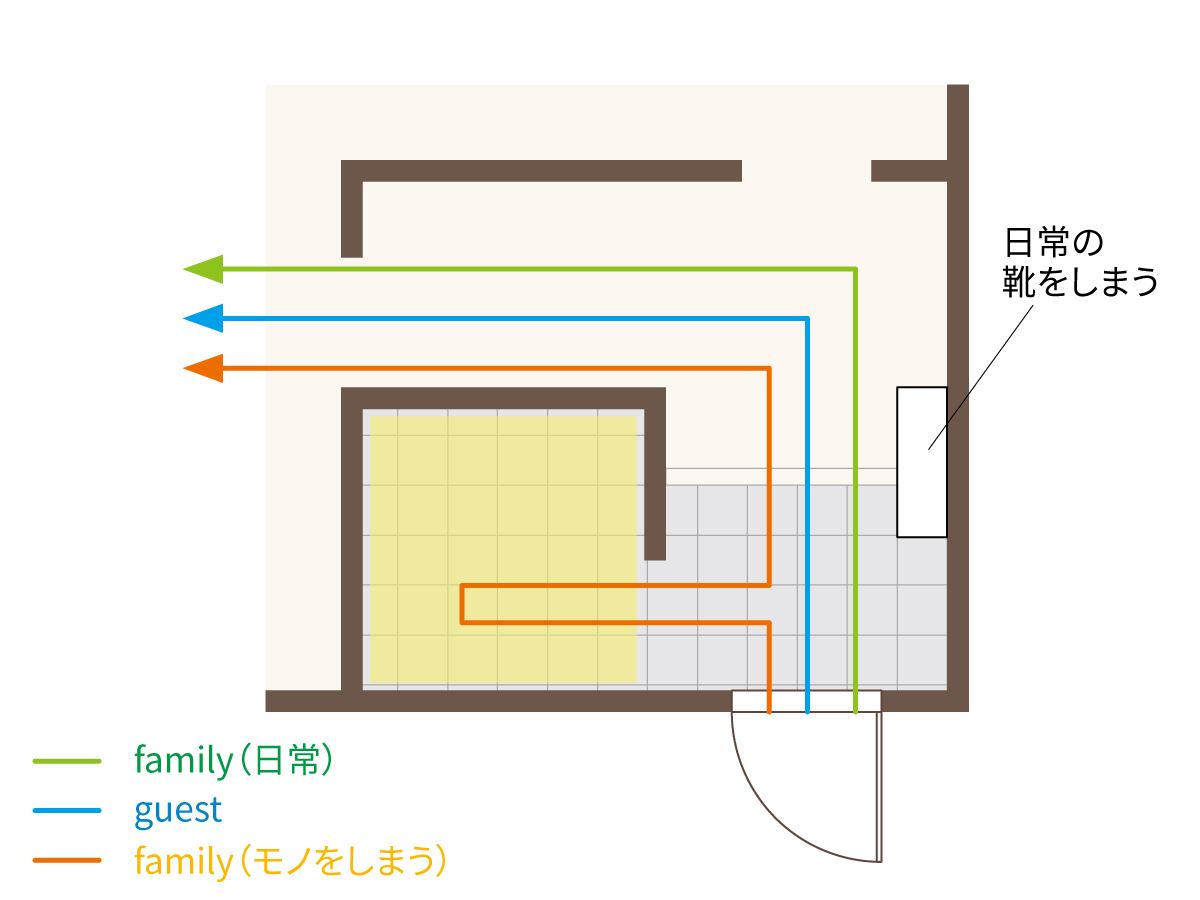

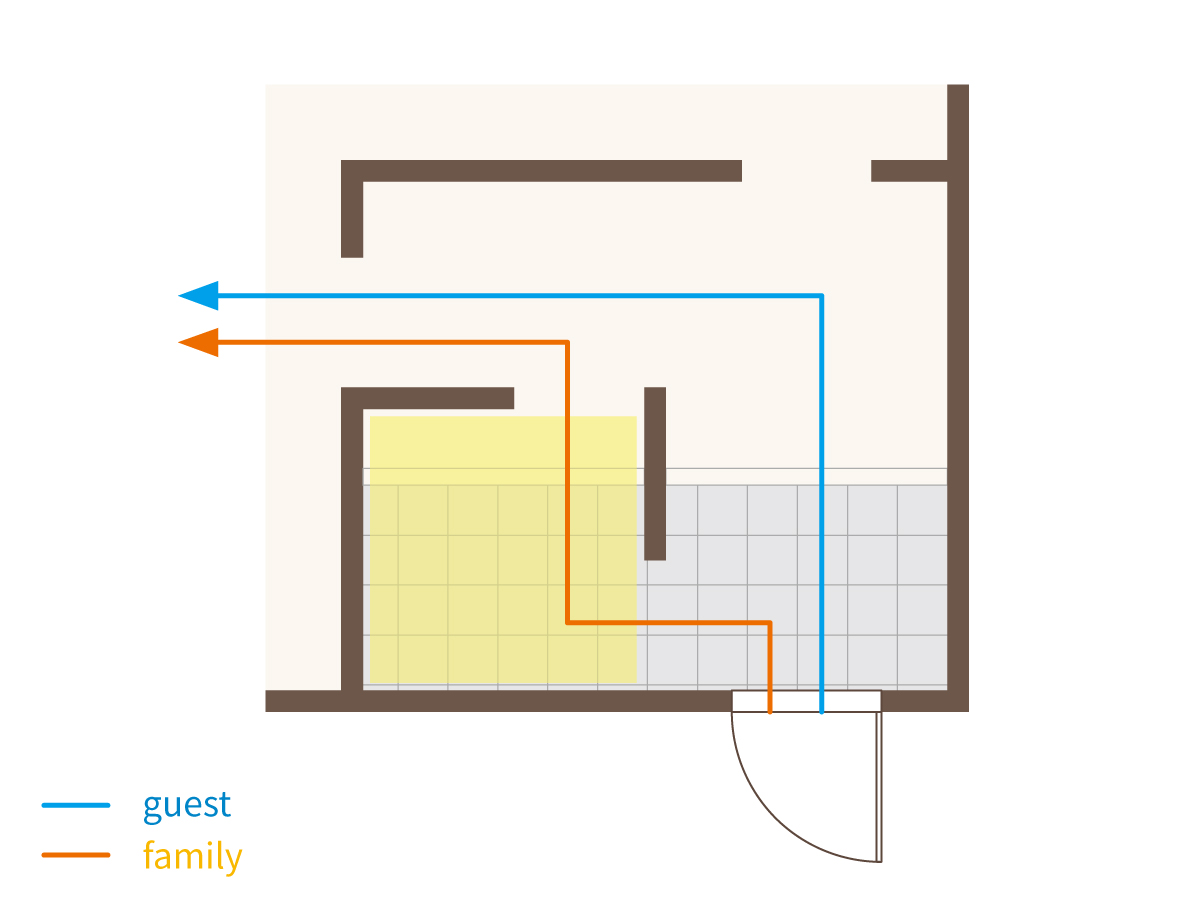

また、動線は下の図のようになります。

※グリーンは日常の家族(family)の動線、オレンジはモノをしまう時の家族(family)の動線、ブルーはお客さまの動線です。

ただ、シューズクロークの中で靴を脱いだり、履いたりするわけではないので、日常の靴をしまう下駄箱・シューズボックスはシューズクロークとは別で必要になってしまいます。

とはいってもシューズクロークがあるので、このような小さい収納で十分です。

下駄箱・シューズボックスがもったいないって思う方は、日常使いの靴やサンダルは常に玄関に置いておき、靴を履くタイミングで都度取りに行くっていう使い方でも良いかもしれません。

ウォークインタイプの4つの配置パターン

次に、ウォークタイプの配置パターンをご紹介します。

配置パターンはI型、Ⅱ型、L型、U型の4タイプがあり、上から見た図で書くと、名前の通り、このようになります。

ウォークインタイプで気を付けておきたいこと

ウォークインタイプで失敗しないためのポイントは、モノの管理をしっかりすることです。

ウォークインタイプは玄関横にある室内の物置っていう使い方になるので、どうしても詰め込みがちになってしまいます。

モノの管理や片付けが苦手な人だと、どこに何があるのか分からなくなってしまう危険性があることがデメリットになります。

その場合は、次のウォークスルータイプを選択肢に入れて考えてみると良いかもしれません。

動線2:ウォークスルータイプとは?

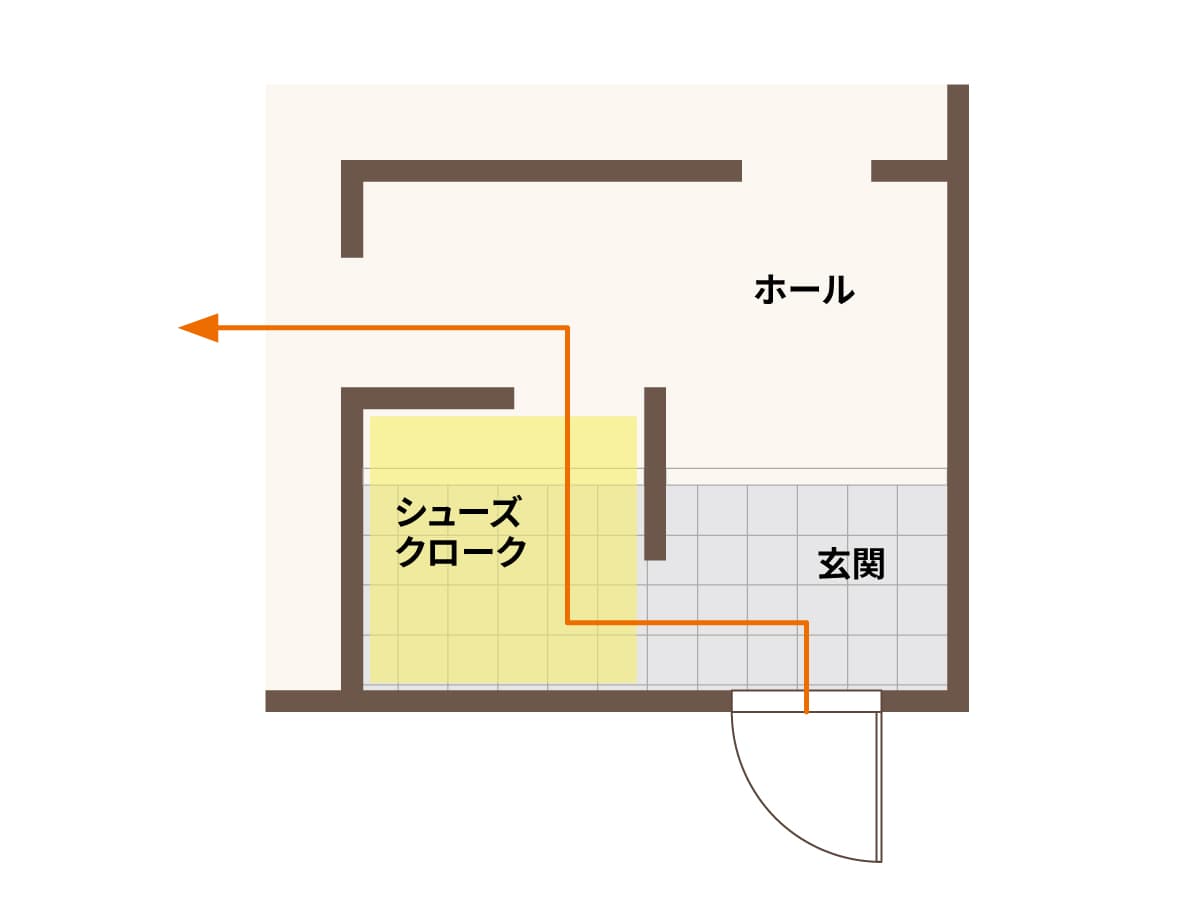

ウォークスルータイプは玄関横に部屋(上の図の黄色)をつくるだけでなく、人が通り抜けられるようにして、一連の動作の中でモノを収納します。

ウォークスルータイプに向いているのはどんな人?

ウォークスルータイプは生活動線を重視したい人におすすめ。

例えばこんな人にはウォークスルータイプをおすすめします。

・片付けが苦手で、「あれどこいった?」が頻繁にある人

・決めたルールをちゃんと守れる、教育できる人

![ウォールゼット エノーク2[Ⅱ型]](https://www.sommelier.nankaiplywood.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/post19_08.webp)

ウォールゼット エノーク2[Ⅱ型]

ウォークスルータイプの使い方

ウォークスルータイプはシューズクロークを通って、室内に入るタイプ。

シューズクロークを通るのは、家族だけ。

お客さまがシューズクロークの中を通ることってないですよね。(当たり前ですね)

つまり玄関からの動線を家族用、来客用に2つに分けるということ。下の図のようになります。

お客さまの動線には何も置かないどころか、家族は誰も通らないので、玄関がごちゃごちゃする理由そのものがないことが大きなメリットになります。

お客さまがいつ来ても、キレイな状態をキープすることができるので、おしゃれな玄関ホールにしやすいこともメリットですね。

また、帰宅後は靴を脱ぐ⇒靴をしまう⇒バッグを置く⇒ジャケットやコートを掛けるなどの一連の動作に沿ったスムーズな動線となり、必要なところに必要なモノを置けるようになります!

外出時は帰宅時の流れの逆にすると、スムーズな動線になりますね。

つまり、「あれどこいった?」が少なくなるということです。

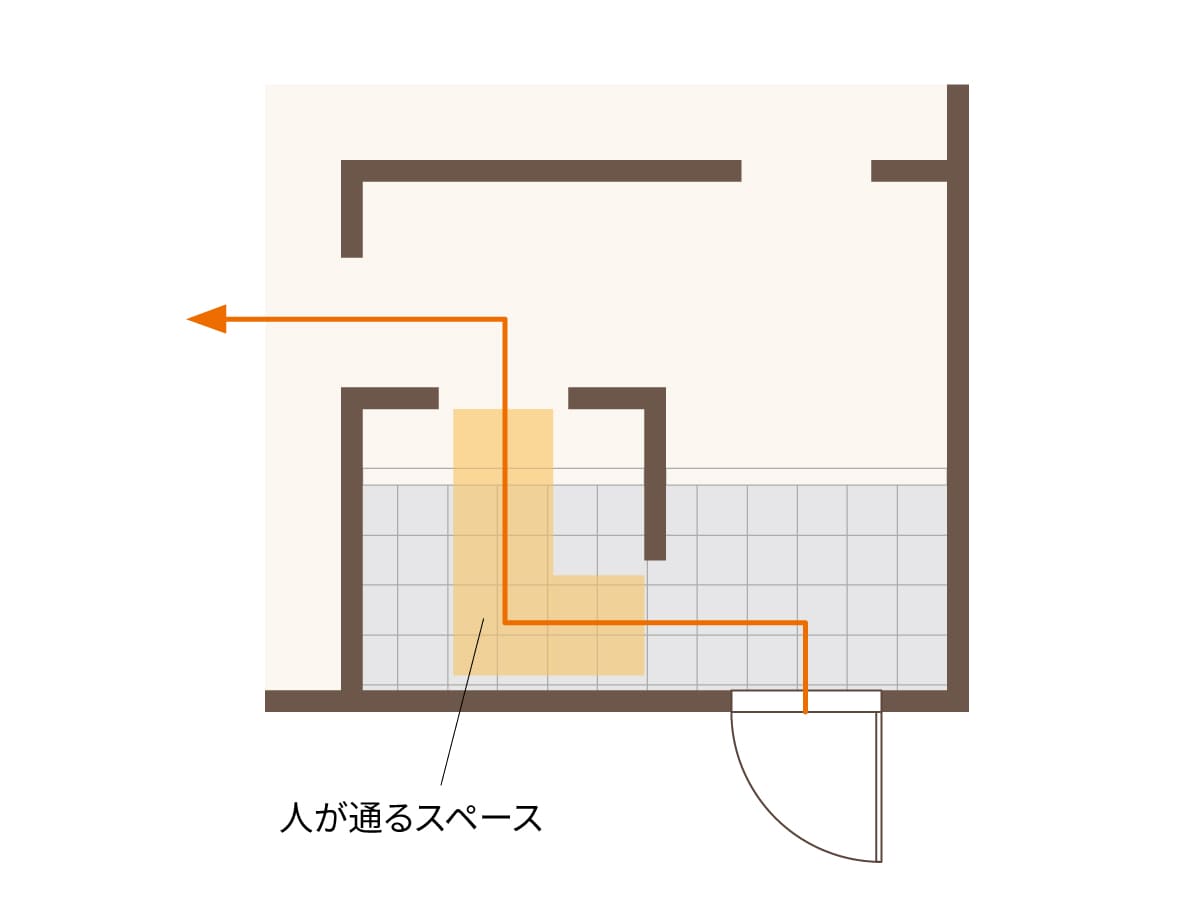

ただ、人が通るスペースが必要な分、ウォークインタイプよりも収納力は小さくなることがデメリットと言えますね。

急な来客時にモノが丸見えなのを隠すことも、ウォークインタイプよりも難しいですね。

常に人が余裕をもって通れるスペースをキープしないといけないですから。

このルールを守ることが重要になります。

ウォークスルータイプの4つの配置パターン

次に、ウォークスルータイプの配置パターンをご紹介します。

配置パターンはウォークインタイプ同様にI型、Ⅱ型、L型、U型の4パターンがあり、上から見た図で書くと、このようになります。

ウォークスルータイプで気を付けておきたいこと

ウォークスルータイプで失敗しないためのポイントは、生活動線に沿った収納プランを考えることです。

一連の動作(靴を脱ぐ⇒靴をしまう⇒バッグを置くなど)に沿っていないと、そもそも通り抜ける意味がなくなるので、確実に物置になりますね。。

ググってみるとウォークスルータイプで失敗している人の例がたくさん出てきますが、そもそもの使い方が違うというのが一番の問題です。

つまり、絶対に通らないといけない理由をつくるということですね。

例えば、シューズクロークに手洗いをつくったり、アウターを掛ける場所をつくったりすると、通り抜ける理由ができますよね。

そうすると、ウォークスルータイプの良さを実感できるはずです。

収納プランも住む人が動く順に、必要なパーツを並べていけばよいので考えやすいと思います。

シューズクロークの実例をご紹介!

実際にどのようなシューズクロークになっているのか実例をご紹介します。

実例1:マスクや除菌アイテムの置き場所を確保したシューズクローク

Instagram Photo by kanechi.home

中央列に配置したハンガーパイプにマスクの置き場所、その下部の収納棚に除菌アイテムの置き場所を確保したプラン。

外出時に忘れがちなマスクや帰宅時に必要な除菌アイテムをシューズクロークに工夫して収納することで、理想的な動線になりますね。

また、収納スペースの奥行と幅・高さを最大限有効活用したオススメの事例です。

使用製品[ウォールゼット エノーク2]

実例2:玄関からキッチンへのウォークスルータイプのシューズクローク

Instagram Photo by universalhome_shinjo

Ⅱ型にレイアウトしたシューズクロークからパントリー・キッチンへと続く、ウォークスルータイプのプラン。

玄関からパントリー・キッチンが近いと買い物後の動線もシンプルになるので理想的ですね。

使用製品[ウォールゼット エノーク2]

実例3:玄関から洗面・脱衣所へ直行できるウォークスルータイプのシューズクローク

Instagram Photo by shokenhirakata

帰宅後すぐに洗面・脱衣所に直行すれば、汚れた服をリビング空間に持ち込まずに洗濯可能。

特に夏場の汗などで汚れた体もすぐに洗えるので、遊び盛りのお子さまがいるご家庭に特におすすめです^^

玄関ホール部分に靴を収納するスペースを持ってくると、土間に降りることなく靴を取れて便利ですよ。

使用製品[ウォールゼット エノーク2]

実例4:コートなどの外着も掛けられる広々としたシューズクローク

Instagram Photo by h_____home___

シューズクロークに外で着る上着やバッグなどを置けるスペースがあると、室内に汚れや花粉等を持ち込まず安心。

広々としたシューズクロークは収納力抜群!

靴だけでなくダンボールストッカーや掃除道具など、玄関周りで使うアイテムもまとめて置いて置けるので便利ですね!

実例5:玄関の先にファミリークローゼットがあるシューズクローク

Instagram Photo by _hiragino_

こちらは、小さいコート掛けよりも収納量が上がるファミリークローゼットを採用した例。

お出かけの際に必要なアイテムもたっぷり置いておけるので、お出かけ時や帰宅時の準備・片付けも楽々です♪

シューズクロークも1列ずつ家族でゾーン分けしておけば、見やすく取り出しやすいですよ^^

使用製品[ウォールゼット エノーク2]

実例6:L型シューズクロークで空間を無駄なく活用

Instagram Photo by ms_home.1122

玄関土間スペースが広くできる場合は、L型に配置することで、空間を無駄なく活用した収納プランが作れるんですね。

汚れやすい靴は水洗いできる樹脂棚板に収納し、背の高いスノーボードやゴルフバッグはL型コーナー部にうまく収納することで一目で確認できるプランになっています。

使用製品[ウォールゼット エノーク2]

シューズクロークでそのほかに気をつけておくべきポイント

ここまではウォークインタイプ、ウォークスルータイプの基礎知識を書いてきましたが、もう少しだけ掘り下げた内容を書きますので、お付き合いください。

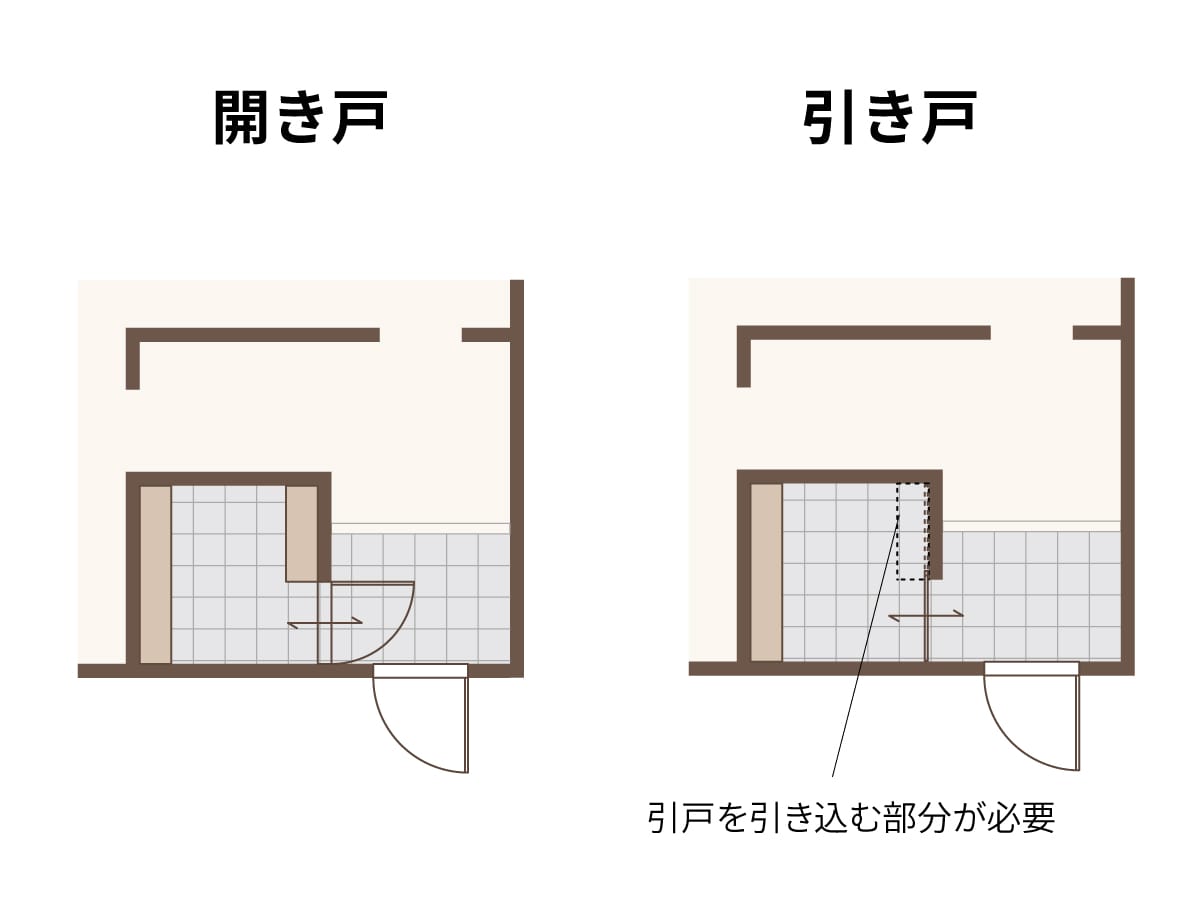

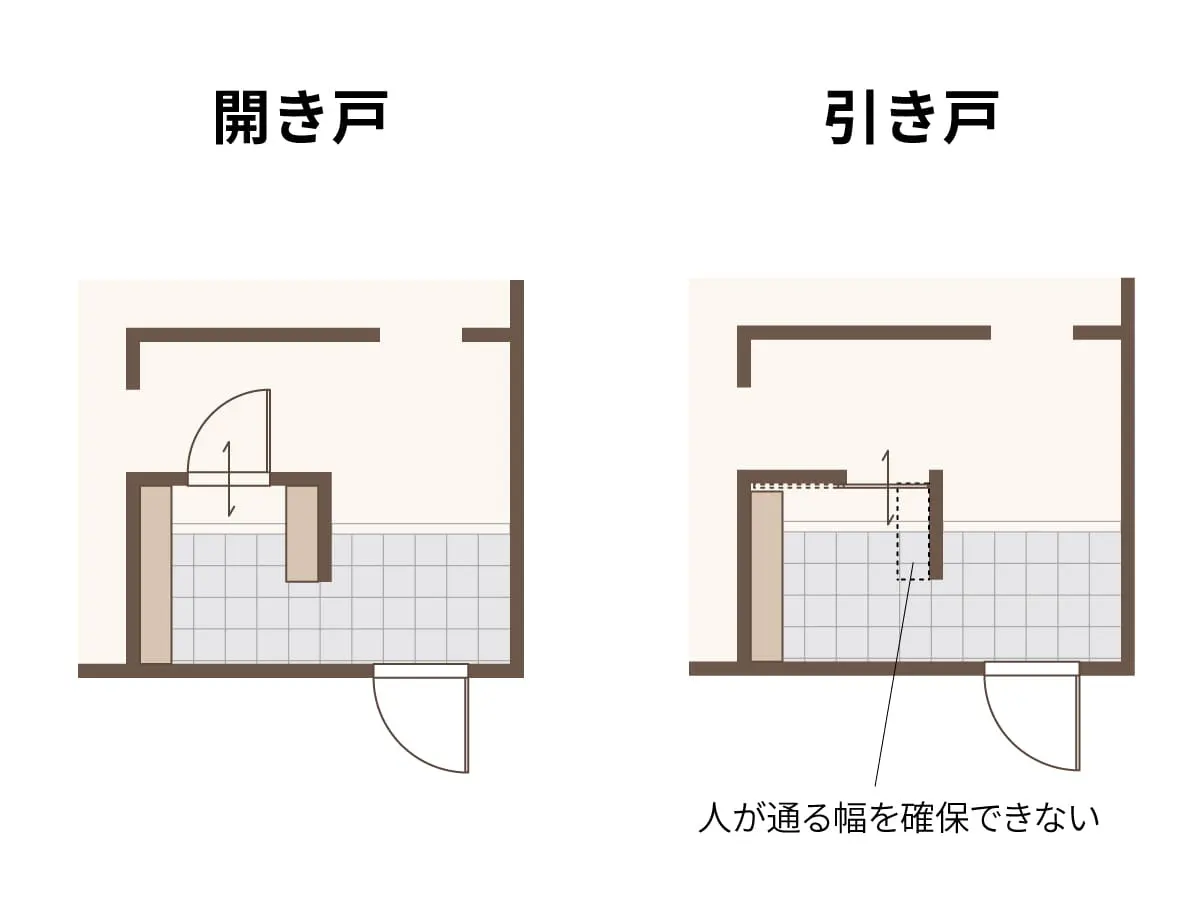

シューズクロークの出入口ドアの種類

シューズクロークの出入口には目隠しのためにドアが必要ですよね。

ただ、ドアの種類によって、可能な配置パターンが変わってしまうんです。

ウォークインタイプ

ウォークスルータイプ

例えば上の図だと、出入り口ドアが開き戸やロールスクリーンであれば配置パターンに制限は受けません。

一方で、引き戸だと引き込む部分が必要になるので配置パターンが制限されます。

制限されるということは、収納スペースが減るということになりますので、注意が必要ですね。

ドアを優先するか、収納を優先するかは、ご自身の暮らし方でどちらがより重要かを選ぶことになります。

もちろんドアを設置しないことも選択肢ではありますが、デザインや見た目の面から設置することをおすすめします。

シューズクロークの湿気対策

ウォークインタイプ、ウォークスルータイプのどちらであっても、湿気対策が必要です。

みなさんも梅雨の時期など多湿の季節は、靴の臭いが気になるのではないでしょうか。

対策方法としては、このようなものがあります。

ウォークスルータイプは室内側にもドアを設置する

上の写真の勝手口(正面)の左に見えるのが室内側のドアです。

室内側にもドアを付けておくと、別の部屋に臭いが伝わってしまうのを防げますよね。

窓や換気扇で適度に換気して、臭いがこもらないようにする

そもそもの臭いが溜まらないように、換気できる窓の設置をおすすめします。

常時換気しておくのが良いですが、難しい場合でも週に1~2回は換気しましょう。

上の写真のような窓を設置するイメージですが、ここまで大きな窓でなくても大丈夫です。

ポイントは換気する時間よりも頻度を高めることですね。

靴に靴用乾燥剤を入れておく

ドラッグストアやホームセンターで売っている靴用の乾燥剤を入れておくと、臭いのもとになる菌の増殖を抑えられるし、靴の履き心地も良いです。

後悔しないシューズクロークをつくるための3ステップ

後悔しない住まいづくりをしていただくためには、建築図面が完成した後に収納を考えるのではなく、間取りを決める際に収納もしっかりと計画しておくことが重要です。そのための3つのステップをご紹介します。

STEP01 情報を収集する

まずは収納に関する基礎知識やアイデアを見つけましょう。

自分にあった収納や、自分の知らなかった理想の収納を知ることができます。

インスタグラムの公式アカウントでは家中の収納をフルラインナップし、ひとりひとりの生活スタイルに合った快適収納空間のご紹介や、収納アイデアをお届けしています。

南海プライウッドのInstagram公式アカウントはこちら

実際にインスタグラムで南海プライウッドの商品を採用していただいたユーザーの投稿をご紹介しています。

Instagramに投稿されている南海プライウッドの写真はこちら

空間やカテゴリ、商品名から目的に合わせて施工事例を検索できます。収納以外のスライドドアや天井などもご紹介しています。

目的に合わせて写真を検索できる施工事例はこちら

STEP02 カタログを見る・ショールームへ行く

興味のある収納についてもっと詳しく知るための手軽な方法は、デジタルカタログやカタログの取り寄せです。またショールームでは、実際に見て触れて体験できるので、より一層理解を深めることができます。

カタログを見る

オンラインで今すぐご覧いただくことも、無料でお送りすることも可能です。お手元に1冊あると、ご家族で相談される際にも役立ちます。

デジタルカタログや無料のカタログ請求はこちら

ショールームへ行く

東京・名古屋・大阪・香川のショールームはリアルな生活をイメージできる体感型ショールーム(予約制)になっています。

体感型ショールームのご予約はこちら

また、お近くにショールームがない方には360°バーチャルショールームをご用意しています。

360°バーチャルショールームはこちら

STEP03 施工業者を決定し、収納プランの打ち合わせをする

欲しい収納が決まったら、最寄りの施工業者様にてご依頼ください。

お家のスペースや場所・好みの条件にあった収納を探すための、便利な収納ツールも用意しています。

施工業者様を決める

間取りのご相談や施工の依頼を行います。

収納プランセレクトツールでプランを決める

収納プランセレクトツールならサイズ・価格・こだわりなどを選択するだけで、家中のあらゆる収納について、5万点以上の収納プランの中から、ぴったりのものをリストアップできます。登録不要で今すぐに使える簡単なツールです。

収納プランセレクトツールはこちら

最後に

いかがでしょうか?

この記事ではシューズクロークのウォークインタイプ、ウォークスルータイプの2種類の使い方、配置パターンに加え、それぞれがどんな人に向いているのかをお伝えしました。

注文住宅を新築する際には、みなさんは自分がどちら向きなのか、何となくイメージできたでしょうか?

新しい生活を具体的にイメージして、快適で見た目の印象が良い魅力的なシューズクロークにしていただければと思います。

この記事で紹介した製品をもっと詳しく知りたい方は製品ページをチェックしてみてくださいね!

玄関収納 [ウォールゼット エノーク2]

無料発送も受付中です。

オンラインで今すぐご覧いただくことも、無料でお送りすることも可能です。お手元に1冊あると、ご家族で相談される際にも役立ちます。

ぜひご利用ください。